القدوة الحسنة:العظمة النبوية في التواصل والإقناع (1)

يوليو 7, 2025

تعزية ونعي في وفاة والد الشيخ إحسان شن أوجاق، عضو مجلس أمناء الهيئة

يوليو 8, 2025د. إسماعيل محمد رفعت

من علماء الأزهر الشريف

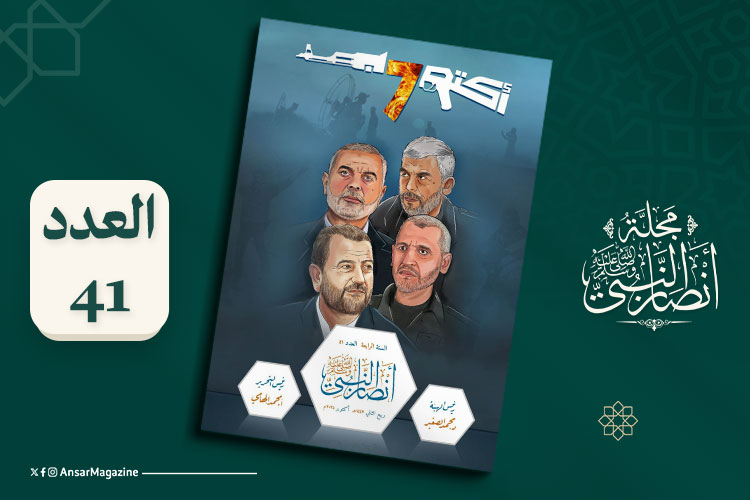

بعد بزوغ شمس الطائفة القائمة على الحق الَّذين لا يضرهم من خذلهم كما في الخبر اليقين عن النبي الكريم ﷺ، ومنذ أول يوم وُصِف فيه جهادهم بانتفاضة أطفال الحجارة؛ وقد ملكوا زمام المبادرة وليس فقط منذ السابع من أكتوبر!

فما تعيشه أمتنا من أحداث جثام، تتلاحق وتيرتها، ويستشرف أهل الحق فرج الله لهم بالنصر والتمكين، ونترقب فيه لأهل الباطل زيادة خسران وتوهين، كل ذلك يوجب أن يُدلي كلٌ بدلوه فإنَّ لكل ميدانه حسب الممكن لا بحسب الواجب، فقد تقاصرت عن ميادين الواجب الهمم، وحالت دونه عوائق! والتوجيه الشريف “سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا، وَرُوحُوا” ما زال يصنع للقوس منزعاً، ويشق لمن أراد في ذات المقصد مرتعاً، واليراع سلاحٌ لمن حمله بحقه وهو محسور، والجهاد بالكلمة لا يتخلف عنها في توهين كيد العدو بالحق إلا مصدور.

وبحول الله رأيتُ أن أزيح المِلال عن المستعجلين، وأبشر بما بشر به النبي الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: “واللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ” ولأصحاب الحق علينا -من القراء الكرام- حاولت فكَّ غوامضٍ التبس فهمها، فكانت هذه المقالات الذي هذا أولها حول مفهوم مقولة “التاريخ يعيد نفسه” بين الواقع والدين!

وواجب الإدراك الواعي لتاريخنا ولثوابت ديننا يحتم علينا عدم الوقوف بسطحية أمام مقولة “التاريخ يعيد نفسه”، وفي نفس الوقت لا ينبغي التعامل معها بتقديس حرفي لها، فدورة التاريخ في أسبابه كدورة الكواكب في أفلاكها، يرصد معها المؤرخ أسباب النهوض كما يرصد أسباب الهبوط، ويضع محددات إذا اجتمعت أدت إلى نتائج، وليس بعيداً أن توصف هذه النتائج أنها محتمة، استقراء لسُنَّة الله في الكون، وليس رجماً بالغيب واتباعاً للريب، فقد أصبح علماء الاجتماع يتعاملون مع الظواهر الاجتماعية كالمعادلة التي لا تتخلف، حتى القاعدة الدعوية “ما تكرر تقرر” أجروها ناموساً كونياً في أحداث التاريخ كعلامات وسنن لا تتخلف نتائجها عن مقدماتها، وقاعدة “ما تكرر تقرر” في مفهومها التاريخي يساندها قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُنَنٞ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ﴾ [آل عمران: 137].

وعقوبات المكذبين أمثال مقررة ومكررة، فكلما طغى قوم مسهم مثل ما مس من سبقهم على الطغيان قال الله تعالى: ﴿فَهَلۡ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثۡلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِهِمۡۚ قُلۡ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ﴾ [يونس: 102] وقال جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِمُ ٱلۡمَثُلَٰتُۗ …﴾ [الرعد: 6].

أما الآيات التي تبشر أو تعد بالنصر للمؤمنين من مثل: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ﴾ [غافر: 51] فمشكلتنا معها فيما يسميه علماء أصول الفقه: تنزيل النص على الواقع، وفقه تنزيل النصوص: يعني فهم النص الشرعي وتطبيقه على الواقع مع مراعاة مقاصد الشريعة والظروف المحيطة، فحتى يأتي المشروط لا بد من تحقق الشرط، وبوضوح أكثر: لا بد من تحقيق معنى الإيمان في فريق المواجهة حتى يكونوا أهلاً لمدد الله لهم وتنزُّل النصر عليهم! والطائفة التي لم تحقق الحد الأدنى لشرائط الإيمان، حتى لو تحقق النصر لها يكون بموازنات أخرى غير معايير نصر الله للمؤمنين، فضلاً عن كونه نصراً جزئياً هو والعدم سواء! وليس هذا موضوعنا الآن لكنها إشارة لتصحيح البوصلة حتى لا نستبطئ النصر أو ننتظر تحققه على يد من يصنع لصراعه مع أهل السنة أولوية تفوق أولوية تحرير المقدسات! وليس هذا المقال مجالاً للتفصيل في هذا أكثر من ذلك!

ويبقى أن نقرر أن مقولة “أن التاريخ يعيد نفسه” ليس قولاً عجيباً إن أُخذ على سبيل الحكمة، لا سطحية الحرف، فالتاريخ لا يتناسخ في ذاته، بل تتشابه فيه الدوافع، وتختلف الملامح، ولا يعود كما كان، لكنّه يتردد صداه في أروقة الزمان، لأن الغافلين قلّما يتعلمون من ماضيهم، وكما قيل: الإنسان ابن عاداته، والتاريخ ابن الإنسان.

ابن خلدون (732- 808هـ) وهو المؤرخ العربي الأعمق فهمًا والأكثر رصداً لمحددات التغير الاجتماعي للجماعة البشرية، إذا اختصرنا رؤيته فهو لم يقل إن الأحداث تتكرر، بل يرى أن السُنن الاجتماعية تدور بدورات شبه منتظمة بأصحاب الحضارات؛ دورة تتدرج بين: النشوء ثم النضج ثم الترف فيحدث بالترف تفريط في الحرص على عوامل النهضة، والذي دائماً يعقبه سقوط وانهيار، وهذا المُحدِدَات هي عينها قواعد دورة التقدير أو ما سماه المؤرخون: التاريخ يعيد نفسه، وكما وصف ابن القيم الشدة بأنها بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع حين تقلع وقد عوض الله عنها أجلّ عوض وأفضله؛ فالحقيقة أن البلايا لها آجال، تنقضي بانقضاء آجالها، وإذا توفرت أسبابها!

في الجهة المقابلة تأتي تفسيرات لمثل: عبد الله العروي -كاتب معاصر- في كتابه: مفهوم التاريخ، ينتقد سطحية تلقي نظرية التاريخ يعيد نفسه، باعتبارها رؤية دائرية، مؤكدًا أن الزمن الإنساني ليس مسرحًا لتكرار الأساطير، بل سيرورة تتقدم متى وعى الإنسان تجربته.

أما محمد عابد الجابري 1935- 2010م في كتابه: نقد العقل العربي، اعتبر أن اعتقاد إعادة إنتاج التاريخ هو جزء من عقلية لا ترى في المستقبل إلا ماضياً متنكرًا، مما يُعيق التقدّم والتحرر.

وهذه آراء غير بعيدة عما اشتهر عن كارل ماركس 1818- 1883م من رؤيته: التاريخ يعيد نفسه، في المرة الأولى مأساة، وفي الثانية مهزلة.

لكن نحن كمسلمين وأمام تكريس القرآن الكريم لبديهية أن لكل شيء سبباً، في مثل: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَءَاتَيۡنَٰهُ مِن كُلِّ شَيۡء سَبَباً﴾ [الكهف: 84] ﴿فَأَتۡبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 85] ﴿ثُمَّ أَتۡبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 89، 92] فهذه مريم عليها السلام لما كانت في المخاض أشد حالات الإعياء البشري للمرأة؛ أمرها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تهز جذع نخلة تحصيلاً لسبب الحصول على رُطبها، وإن كان هز نخلة لا يقوى عليه الأقوياء من الرجال، وفي ذات الأمر أن الله قادر على إسقاط الرطب دون هز سيدة ضعيفة: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: 25]

وفي إطار تحرير بيت المقدس جاء قول الله تعالى ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأۡسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعۡدًا مَّفۡعُولًا﴾ [الإسراء: 5] يرسم الصفة الأساسية لأولئك الذين يستحقون شرف النصر بوصفهم قد حققوا الدين الخالص لله حتى أضافهم الله لذاته المقدسة وجعلهم بعثه وذلك بقوله: ﴿بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادًا لَّنَآ﴾ وقد عرف التاريخ أن لله رجالاً يُخرجهم متى شاء.

وبإدراك هذه الحقائق التي تمثل قانوناً ربانياً وناموساً كونياً، نفهم مقولة: التاريخ يعيد نفسه، بمعنى أن التاريخ لا يعيد نفسه نصًّا، لكنه يبعث رسائل قديمة بثياب جديدة، من يقرأه بسطحية يرى التشابه، ومن يتأمله يرى العبرة، بمعادلة صحيحة إذا توفرت مقدماتها مع التوالي جاءت النتائج لا يردها إلا قدر الله تعالى!

وفي السيرة الشريفة وفي عام 5 قبل الهجرة كانت هناك حرب ضارية بين فارس والروم، والفرس مجوس عبدة نار بينما الروم أهل كتاب، وإن كان الاثنان كفار، وكان مشركو مكة مؤيدين للفرس، وكان الصحابة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ مؤيدين للروم أهل الكتاب، فلما انتصر الفرس على الروم نزل وعد الله جَلَّ وَعَزَّ أن الروم سينتصرون على فارس في بضع سنين، وبشر المؤمنين بالفرح فوافق انتصار الروم انتصار بدر سنة 2هـ، فقال تعالى: ﴿وَيَوۡمَئِذٍ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ * بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [الروم: 4، 5].

فالأحلاف السياسية يفرضها التقارب العقدي، والأعداء متفاوتون، ومحاربتهم متغايرة، ﴿لَيۡسُواْ سَوَآءً﴾ [آل عمران: 113] وهذا يأخذنا إلى حالة توسع الصراع حول طوفان الأقصى الذي طال الشيعة الاثني عشرية متمثلين في دولة إيران وأذرعها في المنطقة العربية، وتعرضهم لضربات متواصلة، وكذلك الرد المتواصل منهم، فإن ولاء وعواطف المسلم السني تتفرع على أصول عدة، تحفظ للمسلم قواعد للصراع مع أعدائه، وحكم الاستعانة بالشيعة باعتبارهم أصحاب بدعة مكفرة، والحقيقة أن الفقه الإسلامي لا يمنع من الاستعانة بهم و“غاية ما يكون عليه أهل البدع والأهواء أن يكونوا كفارًا بتلك البدع، والاستعانة بالكافر جائزة عند الضرورة وفقًا لما ذكره الفقهاء من شروط”.

بل نرى ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ يذهب إلى أن مبتدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية وسائر أهل البدع أفضل من الكفار كفراً أصلياً؛ فيقول:

“كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد ﷺ فهو خير مِن كل مَن كفر به؛ وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم؛ فإن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول ﷺ لا مخالف له لم يكن كافراً به؛ ولو ُقُدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر َمن كذب الرسول ﷺ”.

وخروجاً من الخلاف حول إلحاق أحكام الكفر بعمومهم، فالقائلون بأن هذه المذاهب يكفر كل من قال بها أو اعتقدها “لم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين”، وغفلوا “أن تكفير المُطلَق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وُجِدَت الشروط وانتفت الموانع، وعلى هذا فإنه لا يجوز تكفير المعيَّن ولا تبديعه إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة وإزالة الشبهة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، ولا يقوم به إلا أهل العلم الثقات، وذلك لأن بعض الناس قد يُعذَر بالجهل، و”التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه”،

“مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تُقام عليه الحجة وتُبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة”.

وللإمام الذهبي نص أوضح في ترجمة بِشر المريسي، وهو مَن هو في البدع المكفرة، فقد أظهر قوله بخلق القرآن، وهجره شيخه أبو يوسف قاضي القضاة 113- 182هـ، وهو أحد من أضل الخليفة المأمون 170- 218هـ، ونهاه الشافعي 150- 204هـ عن علم الكلام وتعاطيه فلم يقبل منه، وجدد القول بخلق القرآن وحُكي عنه أقوال شنيعة، وإليه تنسب المريسية من المرجئة، وكان يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر وإنما هو علامة للكفر. ومضرة تكفيره الآن أقل من إطلاق تكفير عام على شعب كبير تكفيراً يقتضي الشماتة فيهم لحساب عدو أكبر منهم، وعقب ترجمته قال الذهبي رَحِمَهُ اللَّهُ: “ومن كُفِّر ببدعة وإن جلّت ليس هو مثل الكافر الأصلي، ولا اليهودي، والمجوسي، أبى الله أن يجعل مَن آمن بالله ورسوله، واليوم الآخر، وصام، وصلى، وحج، وزكى، وإن ارتكب العظائم، وضل، وابتدع كمن عاند الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع، وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها”.

في المقال القادم -بإذن الله تعالى- نلتقي مع استقراء المستقبل واستشراف النصر مع مقولة “التاريخ يعيد نفسه” من كلام للمفسرين والمؤرخين!